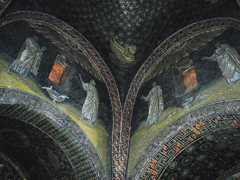

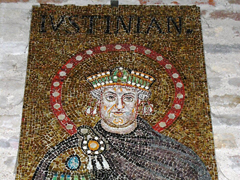

L'itinerario attraversa il cuore di Ravenna, alla scoperta di mosaici di qualità eccezionale, sicuramente tra i più belli in Italia. Il percorso comincia a nord-ovest, con la visita della Basilica di San Vitale, esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina. La Basilica fu fatta costruire dal vescovo Ecclesio nel 526 e completata nel 547 dal suo successore, l'arcivescovo Massimiano, quando Ravenna era già stata riconquistata dall'imperatore romano Giustiniano I. L'edificio, capolavoro dell'architettura ravennate, combina elementi architettonici romani come la cupola intradossata, la forma dei portali e le torri con elementi bizantini come l'abside poligonale, i capitelli e la costruzione in mattoni (foto 1). All'nterno spicca la ricca decorazione musiva, che fa di questo edificio un vero capolavoro dell'arte. Sul catino (fot0 2,3) è il Cristo Pantocrator, assiso su un Globo azzurro, tra due arcangeli con il Rotolo dai sette sigilli in una mano, mentre in altra mano porge la corona trionfale a San Vitale che avanza da sinistra con le mani ricoperte dalla sua ricchissima clamide, mentre il protovescovo Ecclesio, sulla destra, è presente con il modello della chiesa da lui fondata. Celeberrimi sono i mosaici collocati entro due pannelli sotto le lunette dell'ordine inferiore in posizione speculare, con il corteo dell'Imperatore Giustiniano e della moglie Teodora in tutto lo sfarzo che richiedeva il loro status politico e religioso (foto 8, 9). La decorazione in oro dello sfondo del mosaico evidenzia uno spazio irreale, ultraterreno. Le figure sono ritratte frontalmente, secondo una rigida gerarchia di corte, con al centro gli augusti, circondati da dignitari e da guardie. Accanto a Giustiniano è presente il vescovo Massimiano, l'unico segnato da iscrizione, per cui può darsi che fosse anche il sovrintendente dei lavori, dopo essere stato nominato primo arcivescovo di Ravenna. Oltre ai celeberrimi mosaici, completano la decorazione interna i marmi policromi, gli stucchi e le balaustre del matroneo, traforate finemente. Sui pulvini sono raffigurate sagome zoomorfe e la Croce (foto 4,5,6). A poca distanza dalal basilica sorge il Mausoleo di Galla Placidia, risalente alla prima metà del V secolo (foto 10). La sua identificazione funzionale con un edificio funebre e quella della sua committente, l'imperatrice Galla Placidia, sono ampiamente diffuse in ambiente accademico, ma non vi è certezza di nessuna delle due: l'edificio potrebbe essere stato una semplice cappella pertinente alla chiesa di Santa Croce, cui era collegata con un nartece poi andato distrutto, come un martyrium o un oratorio. Il mausoleo è inserito, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, all'interno del sito seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna". La cupola centrale domina lo spazio interno, affiancata sui lati da quattro lunette. Altre quattro lunette si trovano alle estremità dei bracci, mentre i bracci hanno volte a botte. L'interno è decorato da bellissimi mosaici, con la raffigurazione del Buon Pastore, di coppie di Apostoli e di San Lorenzo. La cupola è dominata dalla Croce in una volta di stelle di grandezza decrescente verso l'alto, su sfondo blu, secondo un modello che durerà per tutto il Medioevo (foto 14-18). L'itinerario procede dunque verso sud-est, in direzione del Battistero degli Ariani (foto 16), fatto costruire all'epoca del re ostrogoto Teodorico, a partire dalla fine del V secolo, e terminato poco dopo, nella prima metà del VI secolo. Era il battistero della antica cattedrale ariana, oggi denominata Chiesa dello Spirito Santo. La cupola è completamente decorata a mosaico. Al centro si trova una rappresentazione del battesimo di Cristo con Giovanni Battista (foto 19), la personificazione del fiume Giordano e la colomba dello Spirito Santo. Nel registro più esterno si trova il trono vuoto dell'etimasia (che rinvia alla seconda venuta del Cristo), raffigurante una croce gemmata adagiata su un cuscino di colore viola, e la teoria di dodici santi martiri, identificati con i dodici apostoli, con l'esclusione di Giuda Iscariota e la presenza di Paolo di Tarso, l’Apostolo dei Gentili, anch'egli martire, venerato come santo già nel IV secolo. I Dodici sono rappresentati nell'atto di offrire corone con le mani coperte, divisi da esili palme (foto 17,18 e 20). Ancora più a sud-est, a poca distanza dal battistero, si trova la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Nata come luogo di culto ariano, nel VI secolo fu consacrata a San Martino di Tours. L'attuale denominazione della basilica risale al IX secolo, periodo in cui le reliquie del protovescovo Apollinare, a causa delle frequenti incursioni piratesche sulla costa ravennate, per ragioni di sicurezza, furono trasferite dalla basilica di Sant'Apollinare in Classe in quella intramuraria di San Martino che venne rinominata, appunto, Sant'Apollinare Nuovo (foto 21). Come tutte le chiese di Ravenna, dei periodi imperiale (fino al 402-476), ostrogotico (fino al 476-540) e giustinianeo (dal 540-565 in poi), anche Sant'Apollinare Nuovo è decorata con meravigliosi e coloratissimi mosaici. Tuttavia essi non risalgono alla stessa epoca: alcuni sono teodoriciani, altri risalgono alla ridecorazione voluta dal vescovo Agnello, quando l'edificio venne riconsacrato al culto cristiano cattolico. La fascia inferiore, la più grande, è anche quella maggiormente manomessa. Sulla parete di destra (guardando verso l'altare), è raffigurato il famoso Palazzo di Teodorico (foto 23), riconoscibile dalla scritta latina PALATIUM (Palazzo) nella parte bassa del timpano. Gli edifici interni rappresentati sono mostrati in prospettiva ribaltata. Le contrapposte processioni di Santi Martiri e Sante Vergini, sempre nel registro inferiore, furono eseguite nel periodo di dominazione bizantina (quando Ravenna era un Esarcato dipendente da Costantinopoli) ed evidenziano alcuni dei caratteri dell'arte propria dell'Impero d'Oriente quali: la ripetitività dei gesti, la preziosità degli abiti, la mancanza di volume (con il conseguente appiattimento o bidimensionalità delle figure). E ancora: l'assoluta frontalità, la fissità degli sguardi, la quasi monocromia degli sfondi (un abbacinante oro), l'impiego degli elementi vegetali a scopo puramente riempitivo e ornamentale, la mancanza di un piano d'appoggio per le figure che, pertanto, appaiono sospese come fluttuanti nello spazio (foto 24,25). L''itinerario si conclude ad ovest con la vista del Battistero Neoniano o degli Ortodossi (foto 26). L'esterno è in laterizi,su ogni lato da una finestra e, sopra di esse,ci sono due archetti pensili. La cupola è composta da file di tubi in terracotta. L'interno spicca per la decorazione di tutta la cupola a mosaico risalente al tempo del vescovo Neone. Entro tre anelli concentrici sono rappresentati il battesimo di Cristo, i docici apostoli su sfondo azzurro e motivi architettonici di decorazione.

GALLERIA FOTOGRAFICa