Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia

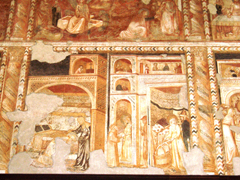

La chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia è una chiesa monumentale costruita agli inizi del XIV secolo per le monache clarisse del convento omonimo. La chiesa si trova alle spalle di Santa Maria Donnaregina Nuova, quest'ultima costruita nel Seicento con lo scopo di rimpiazzare quella Vecchia, con la quale dal 2007 entra a far parte del circuito del Museo diocesano di Napoli. Lungo le pareti del coro delle monache è conservato il più grande e uno dei più importanti cicli di affreschi del XIV secolo a Napoli. Il complesso originario occupava un'insula doppia della città greco-romana ed è attestato a partire dal 780 come "convento di San Pietro del Monte di Donna Regina", appartenente alle monache basiliane. Il convento era inoltre dotato di una porta difesa da una torre. Nel IX secolo passò alle monache benedettine, che lo intitolarono a Santa Maria e nel corso del XIII secolo passò alla regola delle clarisse. Sulla parete di sinistra della navata della chiesa è collocato il monumento sepolcrale di Maria d'Ungheria, opera trecentesca di Tino di Camaino (foto 3-8). Di fronte al monumento funebre si apre l'unica cappella della chiesa, la cappella Loffredo, che conserva cicli di affreschi trecenteschi di ignota attribuzione di ispirazione giottesca con reminiscenze bizantine (foto 11-17). Edificato nel XIV secolo assieme alla chiesa in stile gotico, in posizione sopraelevata rispetto alla navata, sorretto da pilastri, il coro delle monache è raggiungibile subito dopo l'ingresso in chiesa tramite una scala che permette di raggiungere il primo piano del convento (foto 19). Il ciclo di affresch risulta essere un lavoro durato almeno 15 anni a partire da quanto fu iniziato nel 1320, ad esclusione di alcune scene indipendenti nella parte inferiore delle pareti che risalgono al Cinquecento, infatti queste non prive dei colori (foto 20-24). Non si sa quale sia l'attribuzione certa degli affreschi; sapendo tuttavia che a Napoli hanno comunque fatto scuola artisti di passaggio in città come Giotto e Pietro Cavallini, le supposizioni al riguardo vedono comunque i rimandi, diretti o indiretti, a questi due autori, in particolar modo al Cavallini.

GALLERIA FOTOGRAFICa